에릭 사티, <6개의 그노시엔느>(6 Gnossiennes)

지난 회에 에릭 사티에 대해 이야기했습니다. 사티가 젊은 시절에 떠돌았던 몽마르트르 언덕과 캬바레 ‘검은 고양이’, 또 사티의 어린 시절과 그의 음악에 담긴 ‘중세적 명상’의 관계에 대해 언급했습니다. 함께 들었던 곡은 사티의 초기작이었던 <3개의 짐노페디>였지요. 사실, 사티에 대한 언급은 그렇게 한 편의 글로 마무리할까 싶었습니다. 앞으로도 거론해야 할 음악가, 또 들어야 할 음악이 많아서였습니다. 한데 뭔가 영 아쉽고 찜찜했습니다. 사티는 생존했던 시절보다 20세기 중후반 이후에 그 존재가 더욱 빛나기 시작했고, 피아니스트들이 즐겨 연주하는 레퍼토리는 아니지만 대중으로부터 많은 사랑을 받는 음악가이기도 합니다. 물론 대중이 좋아하는 곡은 사티의 음악 중에서 극히 일부이긴 하지만, 어쨌든 이 칼럼의 목적은 많은 이들이 좋아하는 보편적인 곡들을 좀더 자세히 들여다보자는 것에 있습니다.

그렇게 염두를 굴리던 차에 어젯밤 TV에서 사티의 음악을 들었습니다. 물론 우연의 일치였겠습니다만, 어느 CF에선가 아주 귀에 익은 사티의 선율, <6개의 그노시엔느>(6 Gnossiennes)중에서 첫곡인 ‘Lent’(느리게)가 흘러나왔습니다. 그렇습니다. 많은 이들이 좋아하는 애청곡들을 한 곡씩 짚어나가겠다는 이 지면에서<6개의 그노시엔느>를 빼놓고 가긴 어렵습니다. 이 곡은 앞서 들었던 <3개의 짐노페디> 직후에 작곡됐습니다. 처음 출판했을 때는 <3개의 그노시엔느>였지만 사티가 세상을 떠난 후에 전기 작가였던 로베르 카비(Robert Caby, 1905~1992)가 3곡을 더 출판해 지금은<6개의 그노시엔느>로 전해집니다. 작곡 시기는 1889년부터 1897년까지인 것으로 알려져 있지요. 이 곡도 앞서 들었던<3개의 짐노페디>와 마찬가지로 종교적이고 중세적인 명상, 어찌 보자면 뉴 에이지 풍의 분위기가 짙은 음악입니다.

오늘은 지난 회에서 미처 언급하지 못했던 사티의 음악적 개성에 대해 좀더 얘기하고 싶습니다. 일단 <6개의 그노시엔느>의 각 곡 머리에 사티가 붙여 놓은 지시어들을 들여다볼 필요가 있을 것 같습니다. 1?3?4곡에는 ‘Lent’라고 적혀 있습니다. 다들 아시다시피 ‘느리게’라는 뜻이지요. 한데 2곡에는 ‘Avec etonnement’(놀라움을 가지고)라는 독특한 지시어가 놓여 있습니다. 5곡의 ‘Modere’(절제해서)는 그렇다 치더라도 6곡의 머리에 놓여 있는 ‘Avec conviction et avec une tristesse rigoureuse’(확신과 절대적 슬픔을 가지고)는 또 한번 시선을 끌어당깁니다.

사실 이 정도는 약과라고 할 수 있겠지요. 곡 중간의 지시어들은 더 특이합니다. ‘매우 기름지게’ ‘혀끝으로’ ‘구멍을 파듯이’ 같은, 어찌 보자면 해괴망측한 언어들이 툭툭 튀어나옵니다. 그렇듯이 사티는 당시까지만 해도 악보에서 주로 사용하던 이탈리아어를 완전히 배제한 채 엉뚱하면서도 우스꽝스러운 프랑스어를 사용합니다. 그런 경향은 세월이 흐르면서 점점 더 강해집니다. ‘치통을 앓는 나이팅게일처럼’ ‘너무 많이 먹지 말 것’ ‘난 담배가 없네. 다행히 담배를 피우지 않는군’ 같은 언어들이 등장하는가 하면, 아예 곡 자체의 제목도 점점 도발적으로 짓기 시작합니다. 1910년대에 들어서면 ‘뻔뻔함’ ‘유쾌한 절망’ ‘바싹 마른 태아’ ‘개를 위한 엉성한 전주곡’ 같은 제목의 곡들이 태어납니다. 그밖에도 사티의 특이한 언어 사용법은 좁은 지면에 일일이 거론하기 어려울 만큼 많습니다. 물론 사티가 공연히 장난을 친 것은 아니겠지요. 악보에 등장하는 그의 엉뚱하고 파격적인 언어들은 ‘의미있는 장난’이라고 해석할 만합니다. 당시의 음악적 주류, 혹은 기존의 고정관념에 대한 냉소와 풍자라고 해야 할 겁니다. 요즘의 관점에서 보더라도 도발적인 현대성을 느끼게 할 정도입니다.

화제에서 좀 벗어나는 얘기입니다만 사티는 개(강아지)에 대한 사랑이 남달랐습니다. 서른 두 살의 사티는 파리 근교의 빈민굴 아르퀘이유로 이사해 59세로 세상을 떠날 때까지 거의 칩거하는데, 일부러 집 안에 사람을 들이지 않았는지 아니면 사티를 찾아오는 손님이 없어서 그랬는지는 모르겠지만 그 집에는 방문객도 일체 없었다고 합니다. 유일한 가족(?)이 강아지들이었다고 하지요. 사티는 길거리의 유기견들을 집으로 데려와 주린 배를 채워주고 함께 놀았습니다. 친구인 시인 장 콕토에겐 이렇게 말했지요. “난 개들을 위한 음악을 쓸 거라네.”

자, 사티의 음악적 개성을 좀더 살펴보기 위해서는 1893년에 작곡한 <벡사시옹>(Vexations, 짜증)을 떠올려볼 필요가 있습니다. 악보는 딱 한 페이지에 불과한데, ‘이 모티브를 진지하고 부담스러운 자세로 840번 반복하시오’라는 지시가 맨 윗자리에 적혀 있습니다. 유례를 찾을 수 없는 ‘해괴한 음악’이었습니다. 물론 아무도 악보의 지시대로 완주하지 못했지요. 대략 18시간이 걸리는 연주를 감내할 피아니스트도 없었거니와, 그 긴 시간 동안 단순하고 반복적인 선율에 귀를 기울일 청중도 없었던 까닭입니다. 처음으로 그 곡이 연주된 해는 한참 세월이 흐른 뒤인 1963년이었지요. 누가 했을까요? 이 곡을 감히 무대에서 연주하려는 생각을 품었던 이는 역시 존 케이지(1912~1992)였습니다.

물론 한 명의 피아니스트가 18시간을 연주한다는 것은 불가능합니다. 모두 몇 명인지 확인하긴 어려우나 그날 연주회장에서는 꽤 여러 명의 피아니스트들이 ‘릴레이 연주’로 840회의 반복을 이어갔고, 나름대로 사티의 작곡 의도가 그럴싸하게 재현됐다고 합니다. 예컨대 어떤 피아니스트는 느리게 또 어떤 피아니스트는 빠르게 연주했고, 부드럽게 연주하면서 나름의 선율을 구사하려고 애쓰는 피아니스트가 있었는가 하면, 또 어떤 피아니스트는 사티가 적어 놓은 음표들을 아주 기계적으로 재현했다고 합니다. 물론 ‘삑사리’라고 불리는 실수들도 간간이 튀어나왔겠지요. 다시 말해 악보는 똑같았어도 피아니스트마다 각양각색의 연주가 펼쳐졌다고 전해집니다. 5달러를 내고 연주회장에 들어선 청중의 태도도 가지각색이었겠지요. 먹고 싶은 사람은 먹고, 자고 싶은 사람은 잤습니다. 책을 읽거나 친구와 잡담을 하는 이도 있었습니다. 연주회 중간에 화장실에 들락거리는 것은 물론이거니와 아예 집으로 돌아가는 이들도 있었지요. ‘우연성’과 ‘일상성’의 옹호자인 존 케이지의 입장에서 보자면 상당히 짜릿한 연주회였을 가능성이 큽니다.

또 다른 장면을 떠올려보지요. 1920년 3월 8일, 파리의 바르바장즈 갤러리(Barbazanges Gallery)에서 있었던 일입니다. 막스 자콥(1876∼1944)의 연극을 공연하던 중간에 사티가 작곡한 <가구음악>(Musique d’ameublement)이 초연됐습니다. 이 곡도 <벡사시옹>처럼 짧은 프레이즈를 계속 반복하는 음악인데, 말하자면 연극의 중간휴식을 위한 ‘배경음악’이었습니다. 한데 그날 공연의 프로그램에는 이렇게 적혀 있었지요. ‘관객들은 음악이 흐르는 동안 연주에 절대 신경 쓰지 말 것. 걸어 다니고 이야기하고 음료수를 마실 것.’

하지만 사티의 의도는 전혀 먹혀들지 않았습니다. 연주자들은 물론이거니와 관객에게도 그 ‘지시’는 이상하고 낯설었겠지요. 연주자들은 단순한 프레이즈를 계속 반복하는 행위를 어색해했고 청중은 제자리에 꼿꼿이 앉아 음악에 귀를 기울였습니다. 결국 사티는 화를 냈다고 전해집니다. 그는 연주회장(갤러리의 전시공간) 이곳저곳을 돌아다니며 연주자들에게 “계속 연주해”라고 소리쳤고, 관객에게는 “음악을 듣지 마시오!”라고 외쳤다고 하지요.

그것은 일종의 ‘반(反)예술 선언’이었습니다. <벡사시옹>도 그렇고 <가구음악>도 마찬가지입니다. 사티에게 예술은 거창한 어떤 것이 아니라 일상의 일부여야 했습니다. 예술가들의 과잉된 자의식, 혹은 청중이나 관객이 예술을 경배하는 태도, 그 모든 것을 사티는 못마땅하게 여겼습니다. 물론 20세기로 접어든 그 시대에, 사티와 유사한 인식을 갖고 있었던 동료들은 비록 소수였지만 또 있었지요. 예컨대 작곡가 다리우스 미요와 시인 장 콕토, 화가 파블로 피카소, 사진작가 만 레이 같은 이들이었습니다.

시인 장 콕토는 발언은 그들의 예술관을 짐작케 합니다. 콕토는 이렇게 말하지요.“구름, 파도, 물의 요정, 밤의 향기를 이제 집어치우자. 우리는 지상에 뿌리내린 일상의 음악을 필요로 한다.”화가 피카소도 비슷한 맥락의 말을 남겼습니다. 알려져 있다시피 피카소는 사티가 1917년 작곡했던 발레음악 <퍼레이드>의 무대미술을 맡았던 사람입니다. 그는 이렇게 말했지요. “내 그림에 끌어들인 대상은 어디에나 있는 평범한 물건이다. 물주전자, 맥주컵, 담배 파이프, 쌈지담배 한 꾸러미, 그릇, 갈대로 엮은 방석이 놓여 있는 부엌 의자, 늘 대하는 식탁 등. 나는 그 누구도 듣지 못했거나 변형시킬 수는 더더욱 없는 희귀한 대상을 얻어내려고 애쓰지 않는다. (중략) 예를 들면 나는 루이 15세의 안락의자를 절대로 그리지 않을 것이다. 그것은 특정한 사람들을 위한 대상이지 ‘누구나’를 위한 대상은 아니다.”

사티가 추구했던 ‘예술의 일상성’은 기존의 음악적 구조와 장식을 내팽개친 ‘앙상한 음악’에 대한 집착으로 드러납니다. 그것은 기존의 음악적 주류들, 예컨대 바그너풍의 ‘중후장대함’이나 드뷔시풍의 ‘모호함’에 대한 반발이자 풍자였지요. 그렇게 사티는 당대의 주류와 완전히 다른 길을 걸어갔던 음악가였습니다.

알콜 중독으로 인한 간경화로 세상을 떠난 사티는 극음악과 성악곡들, 피아노 독주 외의 기악곡들도 여럿 썼습니다. 하지만 오늘날 주로 애청되는 곡들은 비교적 초기의 피아노곡들입니다. <4개의 오지브> <3개의 사랑방드> <3개의 짐노페디> <6개의 그노시엔느> 등입니다. 중세의 그레고리오 성가를 연상시키는, 신비하면서도 단순한 선율이 반복적으로 펼쳐지지요. 명상적이기도 하고, 어찌 보자면 약간 몽환적이기도 한 음악들입니다.

<6개의 그노시엔느>에 등장하는 ‘그노시엔느’는 그리스 남쪽의 섬 크레타, 혹은 ‘크레타 사람의 춤’을 뜻합니다. 아마 듣기에 어려운 곡은 없을 겁니다. 1곡 ‘Lent’는 TV CF에서까지 사용할 정도로 널리 알려진 곡입니다. 2곡 ‘놀라움을 가지고’도 사실 놀랄 것은 별로 없습니다. 앞 곡의 분위기가 자연스럽게 이어지고 있습니다. 이어지는 나머지 곡들도 그렇습니다. 4곡에서 왼손으로 짚어나가는 저음이 살짝 무거워지는 듯하다가 5곡에서는 좀더 환한 느낌으로 돌아옵니다. 사티는 6곡에서 ‘절대적 슬픔’이라는 용어를 쓰고 있지만, 그렇다고 해서 밑으로 무겁게 가라앉는 슬픔은 아닙니다.<6개의 그노시엔느>는 침묵과 음악의 중간쯤에서, 먼 곳을 응시하는 것 같은 묘한 분위기를 드러냅니다.

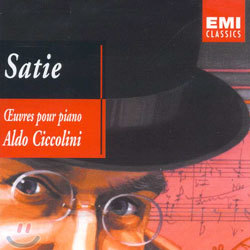

▶알도 치콜리니(Aldo Ciccolini)/1966년/Warner Classics

▶알도 치콜리니(Aldo Ciccolini)/1966년/Warner Classics

이탈리아 태생의 프랑스 피아니스트 알도 치콜리니(1925~)는 1960년대와 1980년대, 두차례에 걸쳐 사티의 피아노곡을 레코딩했다. 첫번째는 아날로그, 두번째는 디지털 녹음이다. 연주 스타일은 밝고 청명한 편이다. 사티 음악의 명상성보다는 풍자성에 좀 더 방점을 찍는 연주로 들린다. 아울러 무뚝뚝할 수도 있는 사티의 음악에 생동감 있는 표정을 부여한 연주라고도 할 수 있다. 디지털 녹음은 5장의 CD 전집으로, 아날로그 녹음은 CD 2장짜리 음반으로 나와 있는데, 이 지면에서는 대중적인 곡들을 주로 수록한 후자를 권한다. <6개의 그노시엔느>는 7~12번 트랙이다.

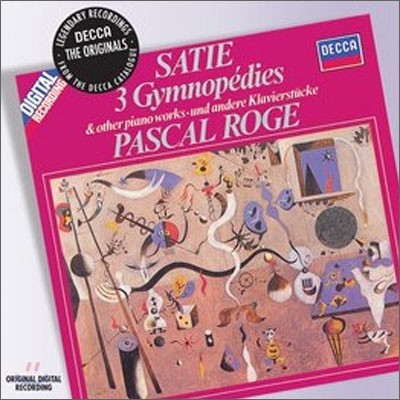

▶파스칼 로제(Pascal Roge)/1983년/Decca

▶파스칼 로제(Pascal Roge)/1983년/Decca

현재 국내 매장에서 가장 많은 이들이 선택하는 음반이다. 파리 태생의 피아니스트 로제(1951~)는 드뷔시와 라벨을 설득력 있는 해석으로 녹음해 많은 지지를 받고 있다. 사티의 음악을 연주한 음반도 호평을 받는다. 앞서 언급한 치콜리니와 달리 약간 드라이한, 좀 더 절제돼 있는 해석이라고 할 수 있다. 그렇다고 딱딱하고 메마른 연주는 아니다. 섬세한 뉘앙스가 살아 있는 시정 넘치는 연주라고 평할 만하다. 음반 표지에 후안 미로의 그림 ‘어릿광대의 사육제’가 인쇄돼 있다. <3개의 짐노페디>를 첫 곡으로 사티의 주요 곡들을 선곡했다. 사티의 음악 중에서 가장 대중적이라고 할 수 있는 샹송풍의 ‘Je te veux’는 두번째 곡으로 담겼다. <6개의 그노시엔느>는 10~15번 트랙이다. 사티의 음반을 처음 구입하는 이들에게 권한다.

[관련 기사]

- 사랑에 미친 예술가의 환상적인 세계

- 브람스, 소박하고 엄숙한 기도의 노래

- 음악가가 말하는 인생의 봄날과 사랑

- 쇼팽과 조르주 상드, 영혼의 동반자

- 에릭 사티, 3개의 짐노페디(Trois Gymnopedies)